(观《美国往事》)

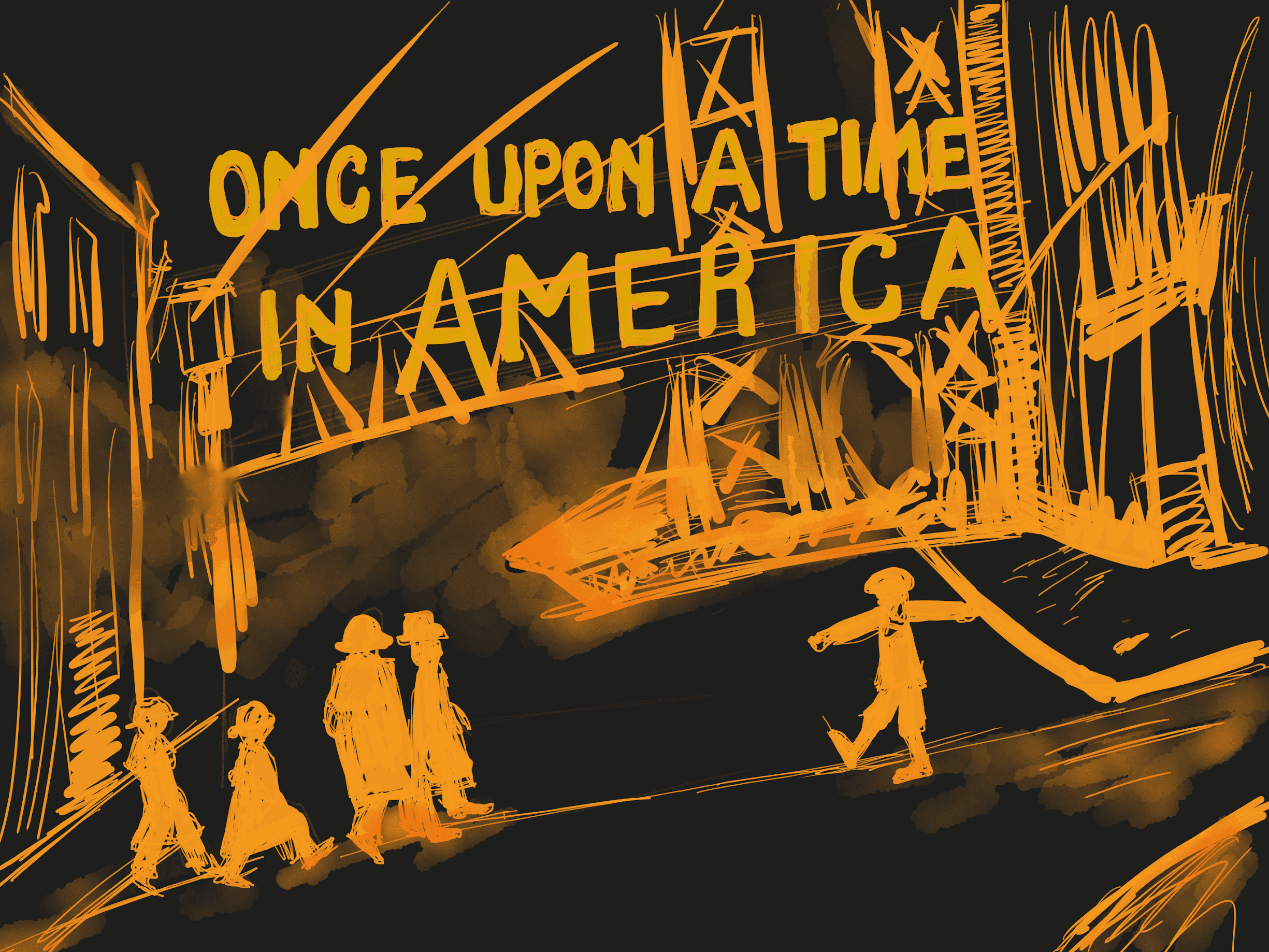

(封面图片致敬灵魂画手塔可蜗斯基)

《美国往事》有三个版本,最短的是当年由本片的制片公司华纳兄弟剪辑的139分钟院线版。公映后口碑很差,听说完全是按照时间顺序叙事的,那个版本也没发行过影碟,所以今天的影迷是很难看到那个版本的,也不值得一看。另外两个是比较主流的,都发行过蓝光碟的加长版,一个是229分钟,一个是251分钟。我前两次观看这部影片就是看了这两个版本,当时觉得229分钟的版本更好。今天看的也是251分钟的版本,因为找资源时发现229分钟的版本现在比较难找,也就没花精力去找了。我今天看完仍然认为229分钟的版本更好,251分钟的版本里面有一些段落明显看到画面颜色不一致,应该是转录时使用了两种不同的拷贝,或者修复时没有对那部分进行统一的调色,具体原因我不清楚,也没去计算具体时长,按常理推测颜色突兀的部分应该是251分钟版比229分钟版多出来的部分,和《阳光灿烂的日子》加长版的情况一样。这些多出来的部分要么是可以通过推测得知的信息,要么是对主线故事没什么影响的情节,可能反而会分散观众的注意力,所以我更推荐229分钟的版本。简中互联网上还有一个255分钟版本的说法,我没有找到对应的英文资料,应为简中世界的谬传。

我第一次看《美国往事》,是在大学宿舍里,那天我本打算熬夜看苹果的新品发布会,可能是十一点多的时候我点开了这部四个小时长的电影,因为太长没想着当晚就看完,打算看到发布会开始我就暂停,等第二天接着看。没成想电影太精彩了,一口气看完,发布会也没看。这个故事我跟很多人都讲过,似乎这样更能体现出这部电影有多好看。

这次看注意到一个细节,少年Noodles蹲马桶时读的书是《马丁·伊登》,那本书的情节与本片中Noodles同黛博拉的命运形成了呼应。也可把这当作一个时间坐标,《马丁·伊登》出版于1909年,彼时的时间不可能早于1909,大概是1910~1920年,Noodles在狱中度过的时间,可从黛博拉的台词中得知,她数着天数,数到了4300多天,但在3000天时就数乱了。Noodles出狱的时间大概是1920~1930年,此时Max等人已经做起了卖私酒的生意,禁酒令始于1920年,也可从旁印证这个时间。禁酒令结束于1933年,随后Max假死。老年Noodles见肥摩时说他过去35年一直在思考是谁拿走了箱子里的钱,所以此时是1968年。

此次观影时我特别注意Noodles和黛博拉的感情,没看出什么花样,倒是确认了莱昂内是个不会拍爱情的直男癌导演。少年Noodles在和黛博拉接吻时,Max找他,他就丢下黛博拉出去了,结果Max是想找他干一票,Noodles果断拒绝。Max要分赃时也被Noodles拒绝,说人齐了再分。在这里可以看出Noodles比起利益更重情谊,而Max的野心比他更大,为成年后的个人选择埋下伏笔。由此我想到了本文的标题。之前看到网上有一个排序题,大概是几样事物的重要程度做排序,有财富、友情、爱情、健康等等,单独拿出来看当然都重要,但放在一起比较就会有高低之分。

先说Noodles和黛博拉,他们两人的感情其实是缺乏说服力的,少年时期还可以用青春期的荷尔蒙来解释,可黛博拉究竟是如何看上这个街头小混混,甚至为此要数着日子等他的?在他们两人的关系里,黛博拉都更像是那个手握主动权的人。成年Noodles邀请黛博拉去餐厅吃饭时,黛博拉看着眼前的阵仗眼睛里满是欣喜,但她没有看身旁的Noodles,这个为她安排这阵仗的男人哪怕一眼。在我看来她并不爱Noodles。后来黛博拉要去好莱坞追梦,Noodles在车里强奸了这个他始终得不到的女人。老年Noodles和黛博拉相见时得知后者终身未婚,是那次强奸给她带来的伤害,还是她为了梦想放弃了爱情?我不知道。黛博拉劝告Noodles不要去见贝利(Max的新身份),当她在贝利家的宴会上看到Noodles进门,露出不安的神情,一是Noodles没有听她的劝告,二是多年的情谊仍然会让她为好友担心。我只感觉到影片在处理这段关系时的拧巴。而在以前看的时候,似乎是有一种“不必多说,懂的都懂”的心理在影响着我,觉得一切都是顺理成章的。我知道每一个鲜活的人都是复杂而矛盾的,当我说影片拧巴时,不是否定这种人性的矛盾,而是说在电影中还存在更好的处理方式。至少在黛博拉的价值排序中,梦想是大于爱情的。你看,不仅是人,电影也是矛盾的,即使是在直男癌电影中,也会有女人找到自己的山,而不是帮男人去爬他的山。这是我的感慨,这感慨多少影响到了我把第一周的主题定为“老登的精神春药”,有经验的影迷只看片单就知道这周的七部电影都是影史经典。我不喜欢中国大陆那些非此即彼、非黑即白的年轻的女性主义者,我指的不是激进女权,好吧,如果激进女权内部也有分野的话,我指的也许是其中的某个群体。她们会自诩觉醒女性,但行为上仍然是父权社会中男性的准则。当她们掌握权力,她们就会变成她们现在讨厌的男性。我现在仍然是这个观点。

影片里几位少年的原生家庭都没有太多着墨,我们可以想象那些家庭并不好,否则他们也不会成为小混混了。因此在Noodles的生命中,也没有人教他如何去爱。Noodles曾对黛博拉说,在狱中,他最想的人有两个,一个是最后跟他说了“Noodles,我滑倒了”的多米尼克(不仅因为多米尼克年纪最小,也因为这是他第一次目睹兄弟死去),另一个人就是黛博拉。没有其他几个兄弟。可见在Noodles的排序里,爱情是比友情更高的。在失去黛博拉之后,他遇见了伊芙,一个他花了50美元就会为他扮演黛博拉的女人。从精神分析的角度看,出走后的黛博拉成为Noodles永远忘不掉的欲望对象,正因为得不到,这种欲望才更加强烈,黛博拉成为了一个符号化的客体,伊芙的模仿是想象界对符号界的补偿,用想象中的黛博拉的在场掩饰了真正的黛博拉的缺席。好在Noodles没有脱节太久,他最终还是唤伊芙的本名而不是唤她黛博拉。

那时我还是个以貌取人的人,初看到Max,不管是少年Max还是成年Max,我都不太信任这家伙。事实也证明了他是个十足的野心家,和Noodles这种摆脱不了街头习气的混混不同,他有跨越阶级的强烈愿望,从想要依附弗兰克,到想要巴结政客,再到老年自己成为政客。他因为父亲住在疯人院,会对“疯子”一词产生应激反应,对Noodles拳脚相向,他也可以为了自证女人对他不重要,赶走为了和他在一起而抛下丈夫的卡萝(我不禁想,换一个位置,Noodles会对黛博拉做同样的事情吗?),他可以跟你嬉笑着去游泳,但不知何时,他就把你们所有人都给骗了。我现在已经过了以貌取人的年纪(不过我也不得不承认如果现实中见了詹姆斯·伍兹,肯定会觉得这人不好惹),所以我觉得我的这些直觉,恰恰反映了影片选角的出色。

罗伯特·德尼罗自不必说,在最好的年纪,饰演成年和老年都很合适。《爱尔兰人》则恰恰反了过来,让老年德尼罗去饰演壮年的样子,就算科技进步可以让脸骗过观众,但一走起路来,步态立马就露馅。肯定不是找不到更合适的演员,那完全是斯科塞斯对德尼罗的爱。本片里少年时期的几个演员也都很出色,多米尼克的戏份不多但很抢眼,在小伙伴们达成共识把赃款放到保险柜后,多米尼克还回头确认了一下柜子有没有锁好,只有年纪最小的他适合干这个。随后五人走在纽约街头,背景是曼哈顿大桥,多米尼克蹦蹦跳跳的样子贡献了本片的一个名场面,也就是本文的封面图片。少年派希为了讨好佩姬去买了个五分钱的蛋糕(因为两分钱的蛋糕只能让佩姬给他打手枪,这他自己也能打),最终却在佩姬家门口忍不住美食的诱惑把蛋糕吃掉了,吃到一半佩姬开门,吓得他赶紧把蛋糕藏起来,抹了抹嘴上的奶油但没抹干净,样子可爱极了。我不知道现在还有多少观众有耐心去看一部四小时的电影,我只知道在那些电影解说的视频里,绝对不会用三分钟时间让你看一个孩子吃蛋糕。

不得不提的还有影片开头处,Noodles抽鸦片时的那阵长达三分四十八秒的电话铃声,我第一遍看时甚至怀疑我下载的片源有问题。电话铃声刺耳,时间又长,对我来说是一种煎熬,等看完整部影片我才知道那阵电话铃声是Noodles向警长举报自己好友时内心的煎熬,也许警长很快就接起了电话,但是对Noodles的感官来说,那时间一定很漫长。这是用电影技巧让观众也体验了Noodles的心理活动。只是这要等到观众看完电影才知道,那时观众自然会体会到电话铃声的精妙。

老年Max自知自己已走投无路,想让Noodles了解自己,也许也是帮他结束他内心的煎熬。而Noodles告诉Max故事的另一个版本,Max已经死在了35年前。这里是Noodles的价值排序,尽管Max欺骗了他们,他也不愿意见Max辛苦得来的一切就这么毁掉。而对Max来说,尽管Noodles不杀他他也很快会死,但他已永远无法救赎自己的罪过。

看到最后我会想,如果意识到了自己的人生活错了,还愿意重新活一遍吗?如果能改变过去,会回到哪个时间节点?我不仅是在想Noodles、Max,也在想我自己。我想,Noodles的答案是不会改变过去,因为他没有选择杀掉Max,他更愿意保留35年前Max已死的那个故事。因为相信过去是无法改变的,所以就算我心里想改变某件事,也会在嘴上说不愿意改变以此装作我很洒脱。在此我还要小心翼翼神情羞愧地承认我高中时曾是韩寒的粉丝,那时最喜欢读他的博文。曾看过韩寒的一个采访,记者问他如果回到辍学之前,他会做不一样的选择吗?韩寒笑着回答“Everything just do it again”。